2022.07.22

レポート

情報化投資と労働生産性の国際比較

シリーズ「情報経済社会を考える」

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部 調査研究グループ グループリーダ 松下 尚史

サマリー

- 「日本の労働生産性は、国際的に見て低い」とされています。

- ところが、国際比較される際に行われる購買力平価を用いたドル換算には多くの批判があります。

- ドル換算せずに、伸び率を用いて、ICT投資額/GDP比と労働生産性の国際比較を行ったところ、日本の物的労働生産性については決して他国に引けを取るものではないことが分かりました。

1.はじめに

公益財団法人日本生産性本部は、日本の一人当たりの労働生産性はOECD加盟38カ国中28位であり、2020年の日本の一人当たり労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、78,655ドル(809万円)になったと発表*1しました。日本の労働生産性は1995年の16位を最高位として、その後、徐々に順位を下げてきたことから、「日本の労働生産性は、国際的に見て低い」と言われ続けてきました。

2000年に、“IT革命”という言葉が新語・流行語大賞で年間大賞を受賞したように、インターネットが急速に普及したことで経済成長や社会変革に新しい波が訪れることへの期待が膨み、IT(Information Technology)への注目が急激に高まり、DXに象徴されるように、日本は情報化*2を通して、労働生産性の向上を推進しています。

本稿では、日本初のIT戦略である高度情報通信ネットワーク社会形成基本法が成立した2000年を起点とし、公統計を活用し、経済的な視点から情報化投資が労働生産性を通して、日本の経済状況にどのような影響を与えたのかを考察します。

- (*1) 「労働生産性の国際比較2021」(公益財団法人日本生産性本部, 2021)

- (*2) 本稿では、デジタル化及びIT化を含めて情報化と呼称する。

2.情報化投資の国際比較

総務省が集計・公表している日本全体での情報化投資額(実質、2015年価格)*3について、2000年と2019年*4を確認すると、3兆7,549億円増加(33.6%増)となっており、国民経済計算(System of National Accounts:以下、「SNA」という。)の項目である総固定資本形成に計上される民間の企業設備投資に占める情報化投資の割合は13.5%から15.7%へと上昇し、情報化投資が進んでいることが確認できます*5。

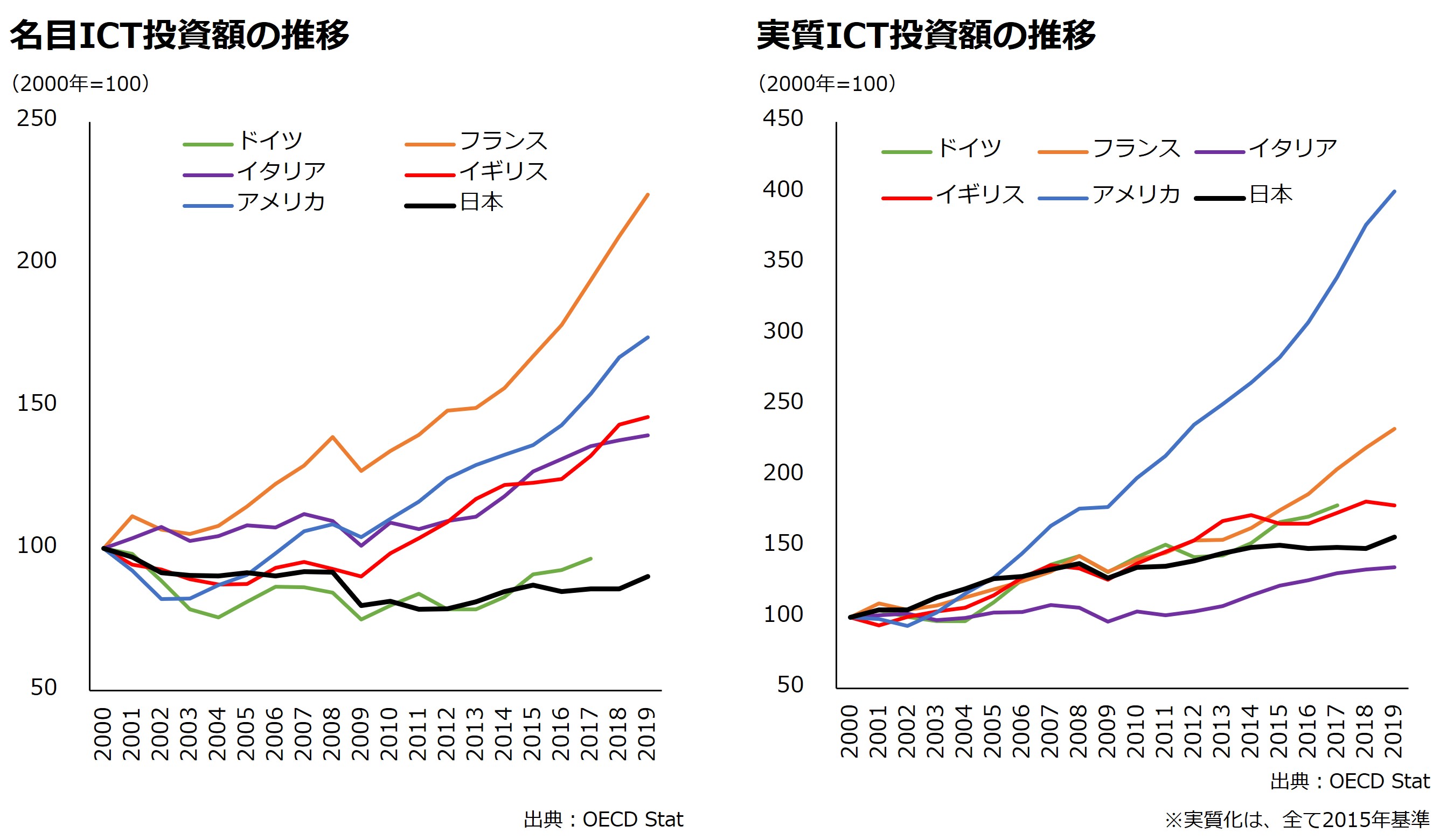

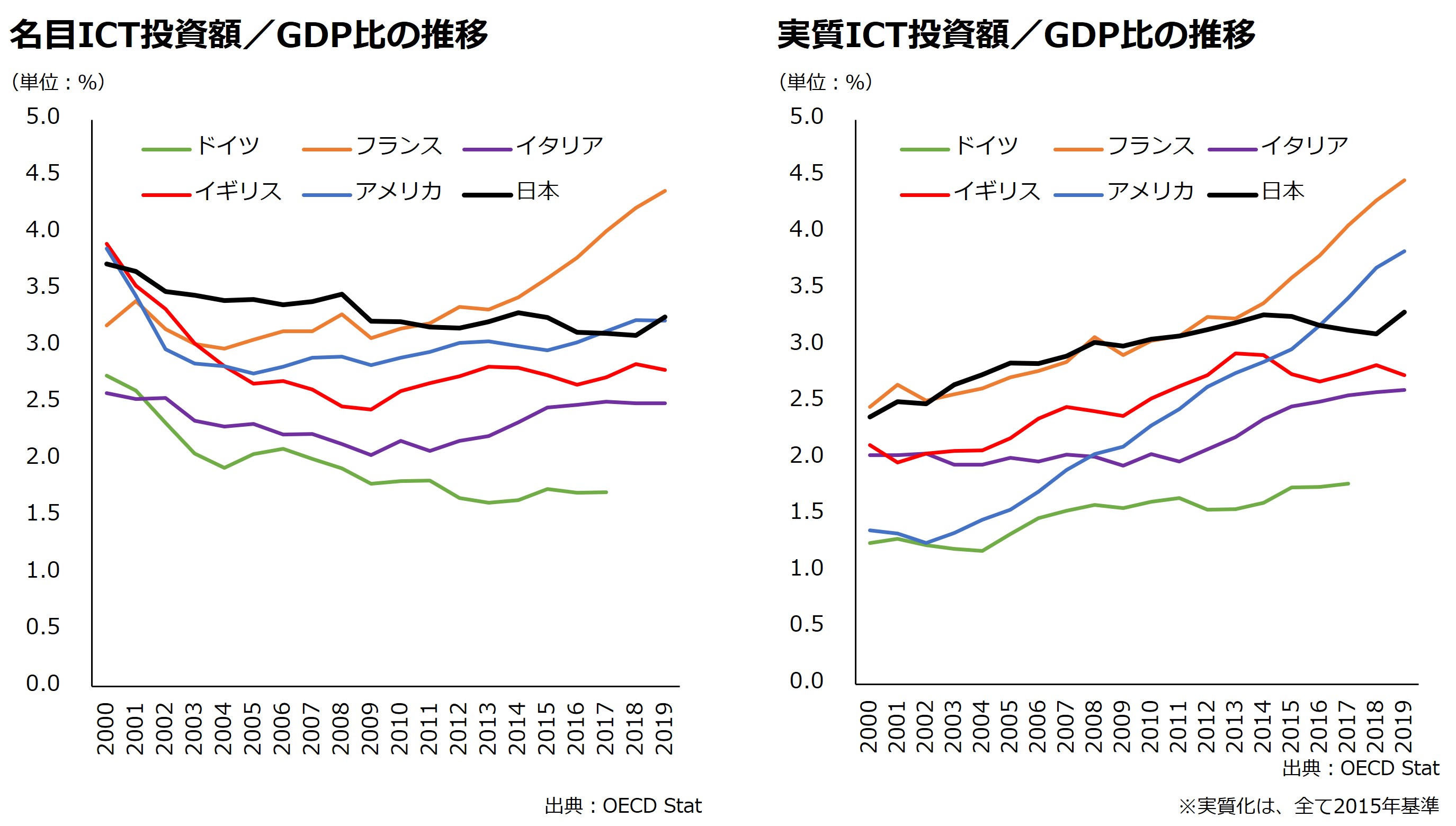

他方、OECD StatisticsにおけるICT投資*6に関するデータを用いて、カナダを除くG7諸国*7と比較してみると、日本のICT投資の名目値は2000年を下回る結果となり、ほぼ全ての国を仰ぎ見る状況になっています。しかし、実質値*8では他国には劣るものの、増加傾向となっています。

上記のような単純なICT投資額の伸び率比較ではなく、各国の経済規模は異なることから、ICT投資額をGDPで除した比率で確認してみると、名目ICT投資額/GDP比においては右肩下がりとなっているものの、2019年時点においてはフランスに次いで2番目の高さです。また、実質ICT投資額/GDP比では2014年以降やや後退するものの、右肩上がりの傾向となっており、フランス、アメリカに次いで3番目の高さです。経済規模を考慮した場合、決して日本が他国と比べてICT投資に消極的であるとは言い切れないことが確認できます。

- (*3)情報通信産業連関表における民間設備投資額は Commodity flow method(以下、コモ法と略す)をベースとして求められている。すなわち、工業出荷額を出発点として、

工場出荷額+輸入額-輸出額-中間需要-民間消費支出-政府消費支出

-公的固定資本形成-在庫純増+流通マージン(運賃+商業マージン)

として推計している。 - (「ICTの経済分析に関する踏査報告書」(総務省, 2012))

- (*4)本項執筆時点では、2019年までの数値が公開

- (*5)「情報化投資と労働生産性」(JIPDEC電子情報利活用研究部レポート 松下 尚史, 2022)

- (*6)なお、情報化投資(「ICTの経済分析に関する踏査報告書」(総務省, 2012))と定義が異なり、OECD StatisticsにおけるICT投資は2015年基準・2008SNAにおける「情報通信機器」及び「ソフトウェア」の合計額(名目)となっている点は注意が必要である。

- (*7)統計上の制約のため、カナダは除外した。なお、ドイツは本項執筆時点において2017年までの数値しか公開されていないため、以降の数値においても、特に断りのない場合は、2017年の数値を最新の数値として扱う。

- (*8)一般に商品・サービスの価額(金額)の変化は、その商品・サービスの数量の変化と価格の変化の組み合わせによって生じることから、実質化が行われる。実質化とは、時価で表示した価額(名目値)の動きから価格変動の影響を取り除くことであり、実質化された価額を実質値と言う。

3.ICT投資/GDP比と労働生産性の国際比較

まず、労働生産性には様々な考え方があることから、議論が錯綜することが多いので、本稿では労働生産性を以下のように定義します。

1)付加価値労働生産性:名目GDP÷(雇用者数×労働時間)

2)物的労働生産性:実質GDP÷(雇用者数×労働時間)

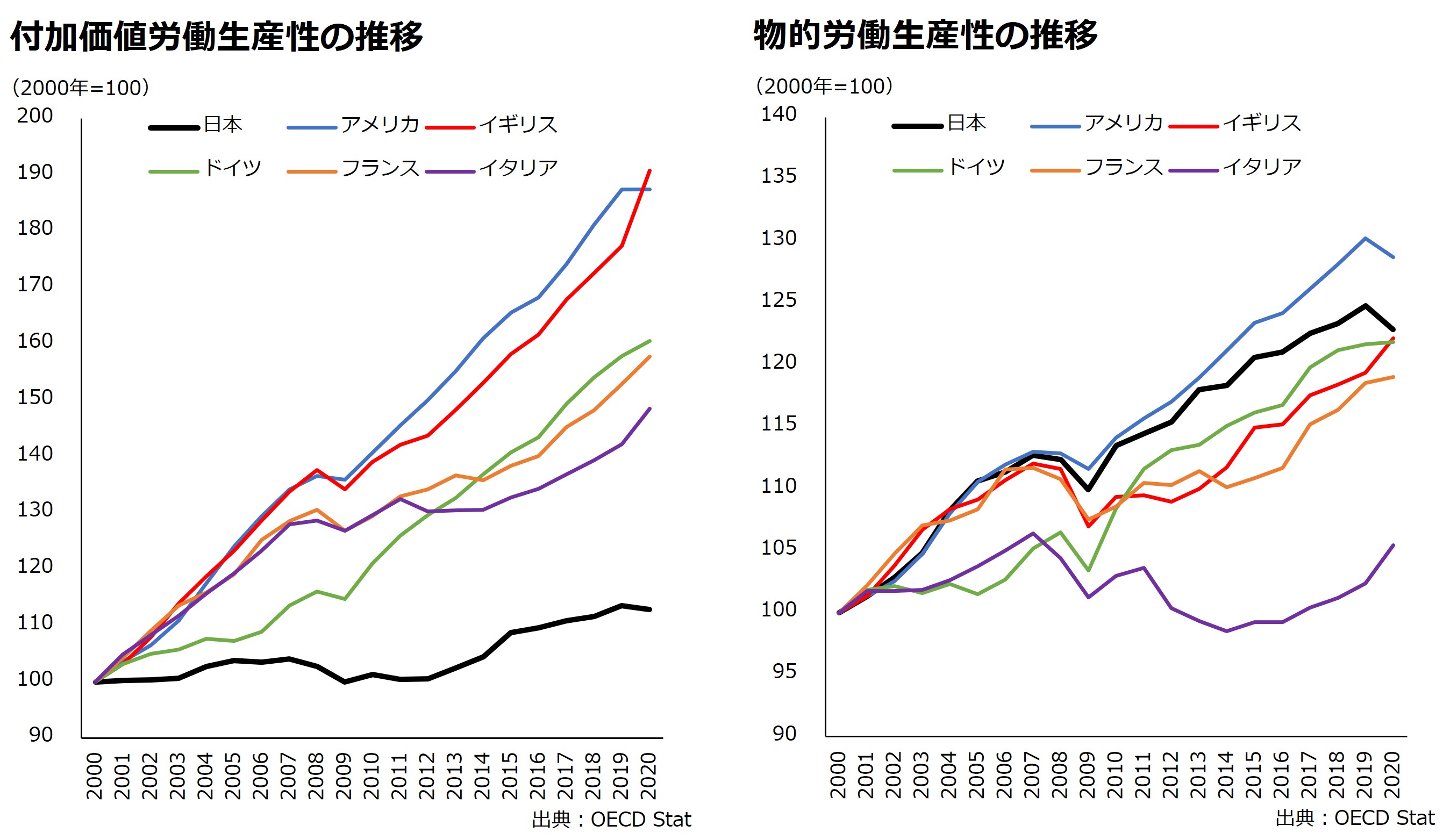

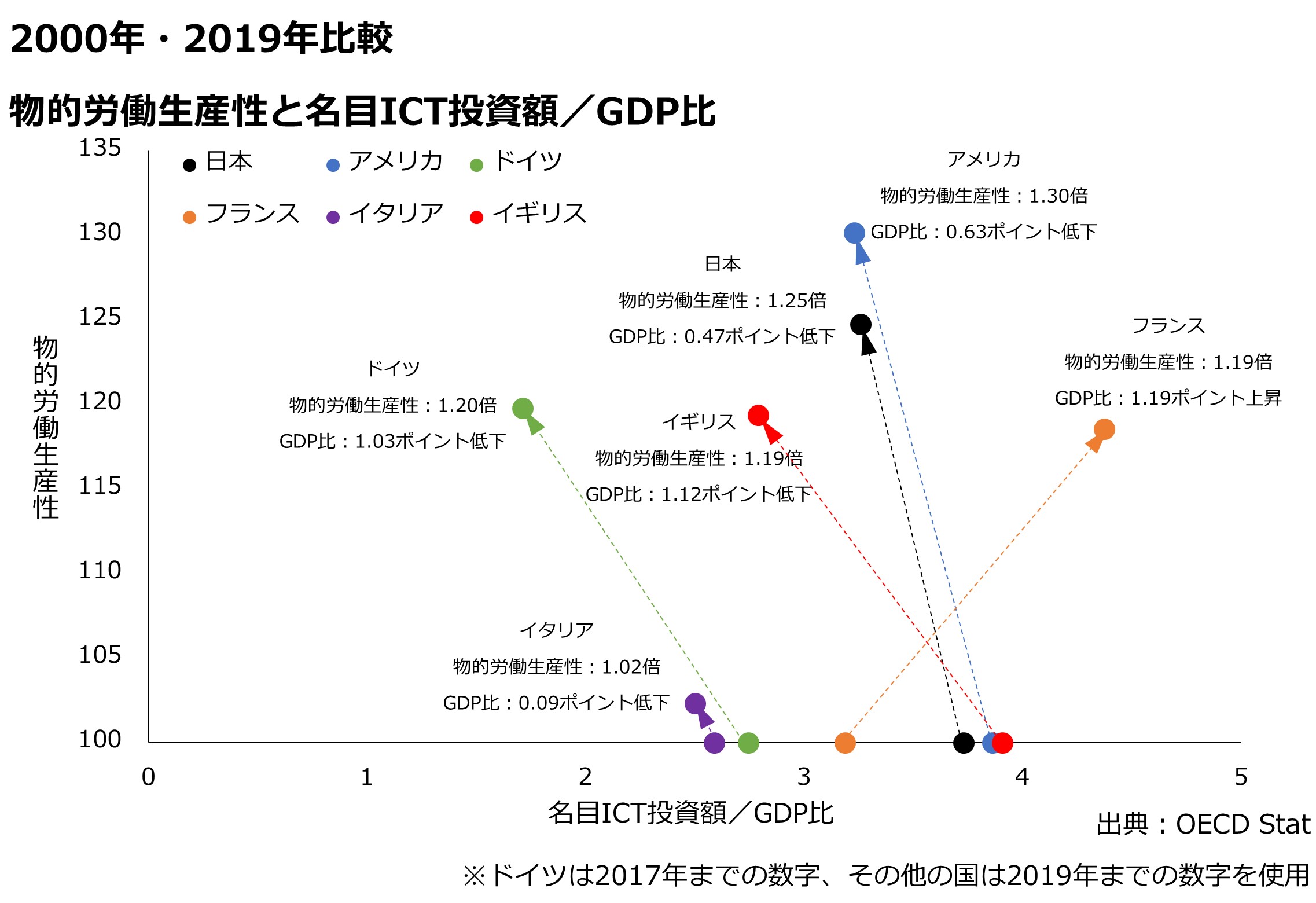

上記の1)と2)について、国際比較を行ったグラフが下図になります。

日本の場合は、付加価値労働生産性が低く、極めて低位に推移しています。他方、物的労働生産性は向上しており、アメリカに次いで2位の位置に付けています。このことから、日本は物的労働生産性を高めることに極端に偏った取組を推進してきたことが分かります。

また、国際比較で見た物的労働生産性の向上は、冒頭に記載した「日本の労働生産性は、国際的に見て低い。」という認識とは異なる結果です。実は、労働生産性に限らず、国際比較には様々な点で注意が必要です。その一つに、国際比較を行う際、購買力平価説に基づく購買力平価(Purchasing Power Parity:PPP)を用いたドル建て換算が挙げられます。各国の経済指標はそれぞれの国の通貨単位で発表されることから、国際比較を行うためにドル建てに換算します。このドル建て換算には現実の為替レートではなく、購買力平価説に基づく購買力平価という各国の物価水準の違いを調整した換算レートが用いられます。しかし、購買力平価は、一切の貿易障壁が存在しない、輸送費なし、伸縮的価格調整、情報の完全性、財の同質性などが成立しているという仮定があり、そうした仮定の下では価格は同一になるという一物一価の法則から導き出される数値です。冒頭で紹介した労働生産性の国際比較においても、この購買力平価が使用されています。

実際に現実の為替レートと購買力平価を比較してみます。1990年の購買力平価(1ドル=187.71円)を用いた日本の就業者一人あたりの労働生産性は38,668ドルで、米国の50,198ドルよりも低い数値になっています。ところが、1990年の現実の為替レートは1ドル=144.79円(年平均)ですので、現実の為替レートを用いてドル換算すると50,130.32ドルになり、ほぼアメリカと変わらない数値です。他の国々に変更がなければ、ルクセンブルク、アメリカ*9と続いて、第3位となります。

また、購買力平価説は一物一価の法則が基本的な考え方であることから、日本とアメリカで販売されているビックマックの販売価格を比較*10してみると、2020年の日本のビックマック販売価格は390円であり、アメリカの販売価格が5.67ドルであることから、本来の購買力平価は1ドル=68.78円(390円÷5.67ドル)に近い可能性も考えられます。その場合、日本の就業者一人あたりの労働生産性は78,655ドルから117,627.98ドルとなり、アメリカの141,370ドルにかなり近づきます。

更に、購買力平価説が成立するのであれば、実質実効為替レートや交易条件が一定になるはずですが、それらの指標は一定ではないというように購買力平価を用いることに対する批判は根強く残っています*11。このように購買力平価には様々な疑義が存在することから、本稿では、2000年を100として指数化し、その推移を見る形を取っています。但し、この方法では伸び率は比較できますが、金額の比較はできません。

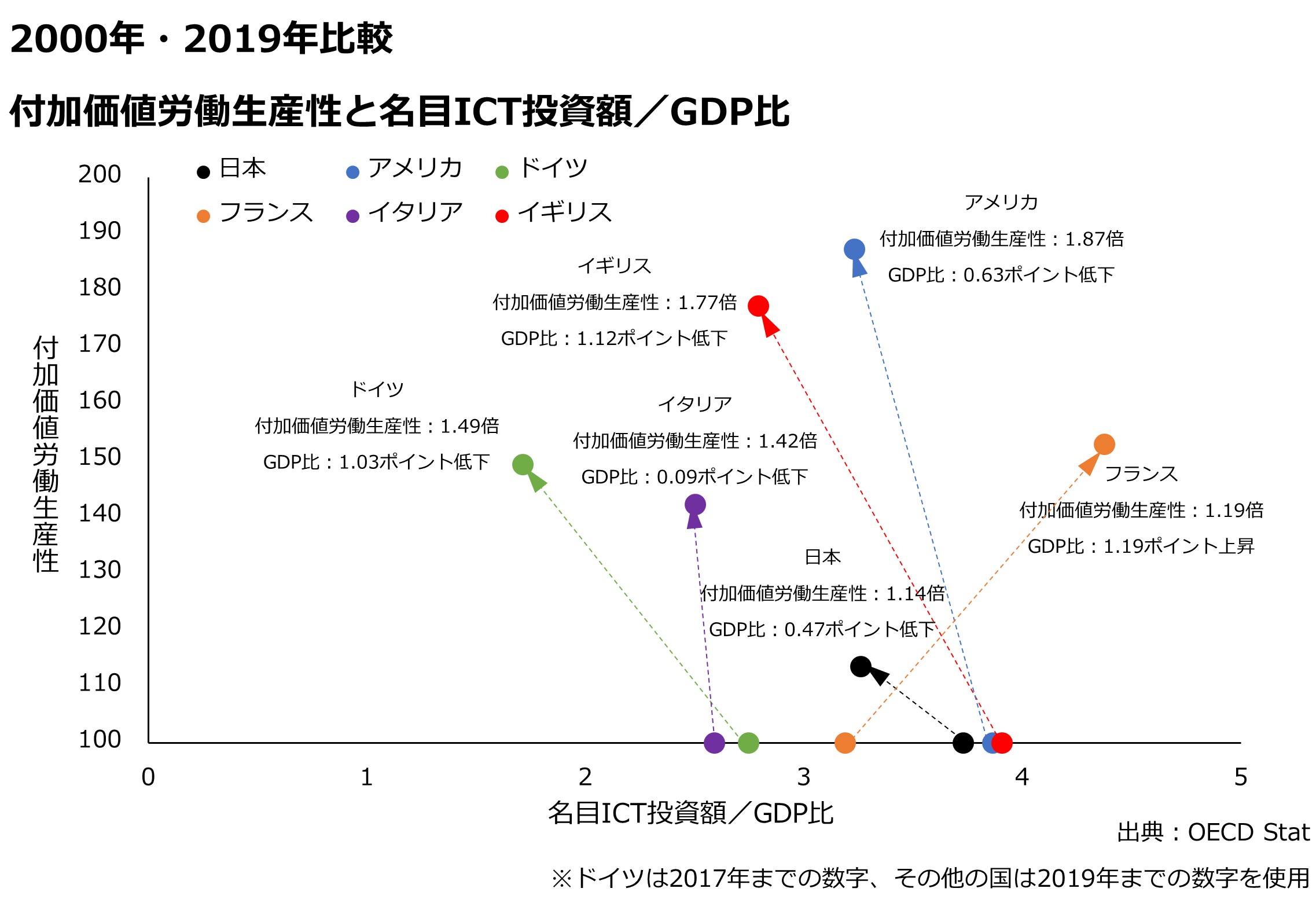

さて、各国の付加価値労働生産性と物的労働生産性が確認できたところで、2000年と2019年の各労働生産性とICT投資額/GDP比との変化を見てみます。この変化を見ることで、各国の費用対効果を確認することができます。

2000年と2019年を比較した「付加価値労働生産性と名目ICT投資額/GDP比」では、各国とも徐々に横軸の名目ICT投資額/GDP比が低下していますが、縦軸の付加価値労働生産性は各国とも上昇しています。その中で、日本は変化の傾斜が最も鈍角であり、最も付加価値労働生産性が向上しているアメリカの名目ICT投資額/GDP比0.63ポイント低下に対する付加価値労働生産性1.87倍の費用対効果に比べると、日本は名目ICT投資額/GDP比0.47ポイント低下に対する付加価値労働生産性1.14倍と費用対効果が悪いと考えられます。逆に、「物的労働生産性と名目ICT投資額/GDP比」を見ると、アメリカの変化の傾斜と日本の変化の傾斜の方はほぼ変わらなくなり、名目ICT投資額/GDP比を下げながらも、高い物的労働生産性の向上を実現しています。

このように日本のICT投資による物的労働生産性はG7諸国に引けを取るものではなく、費用対効果が高い結果となりました。他方、G7諸国は物的労働生産性以上に付加価値労働生産性を高めている中で、日本の付加価値労働生産性は物的労働生産性ほど上昇していないことから、付加価値労働生産性の費用対効果は低く、ICT投資の効果はそれほど見られないということになります。

- (*9)ドルに換算することから、アメリカの数値は変わらない。

- (*10)「マクドナルドの世界規格により、レギュラーサイズのハンバーガーの大きさに違いはない」とされることからビッグマック指数と呼ばれ、購買力平価説を応用した経済指標の一つがある。しかし、各国の経済状況や消費者の購買頻度の違いやサービス・商品の質などが考慮されていないなどの批判もある。

- (「よくあるご質問」(マクドナルド))

- (*11)冒頭に示した「一人当たりの労働生産性」についても、分母は人口であり、その人口に国外に居住し、就労に来ている越境就労者は含めないことになっている。例えば、毎年上位に入るルクセンブルクの場合、フランス、ベルギー、ドイツからの越境労働者が国内雇用の45%を占め、分母となる人口に越境労働者は含まれないことから、一人当たりの労働生産性は高い数値となる。

4.まとめ

国際比較と言う切り口で、ICT投資や労働生産性を見てきました。労働生産性の国際比較においては、数字のみを鵜呑みにするのではなく、その数字の根拠や算出方法にも注意を配る必要があります。

本稿で見てきたように、日本の物的労働生産性は決して国際的に見ても低くはありません。むしろ、費用対効果が高いくらいでした。他方、付加価値労働生産性については、「日本の労働生産性は、国際的に見て低い」を体現するような結果となりました。付加価値額を高めたいのか、生産量を高めたいのかで解は異なります。日本は1990年代半ばよりデフレとされてきました*12。つまり、総供給が総需要を上回る状態*13です。そのような環境にあっては生産量を高めても買ってくれる人がいない可能性が高いので、付加価値額の増加にはなかなかつながりません。国内に買ってくれる人がいないので、海外から人を招いて買ってもらおうとするインバウンド頼みの需要創出などはその分かりやすい例です。

ピーター・ドラッカーは著書『The Practice of Management*14』において、“The important and difficult job is never to find the right answer; it is to find the right question.”(重要かつ困難な仕事は、決して正しい答えを見つけることではなく、正しい問いを見つけることです。)と述べ、「The Effective Executive*15」においては“The right answer to the wrong problem is very difficult to fix.”(間違った問題に対する正しい答えは、修正するのが非常に難しいのです。)とも述べています。

「日本の労働生産性は国際的に見て低い」という課題は、本稿の結論においては一部正しく、一部不正確です。ドラッカーの言うように間違った問いに対する正しい答えは修正することが難しいため、正しい問いを立てるためにも、いま一度労働生産性に関する正しい問いは何であるかを検討する必要があるのではないでしょうか。

- (*12) 「平成15年度 年次経済財政報告 第2節デフレの原因と克服への課題」(内閣府, 2003)

- (*13) 内閣府や日本銀行のGDPギャップ推計において、需要が供給を上回っている時期があるが、「GDPギャップの推計値は総需要と総供給のバランスに関する相対的な尺度、方向感を示すうえでは有用性があるが、絶対的な尺度—GDPギャップがマイナス、ゼロ、プラスであることに何らかの意味を持たせる—として用いることには限界がある」との指摘もある。

- (「中間層復活に向けた 経済財政運営の大転換」(21世紀政策研究所, 2022))

- (*14) 「The Practice of Management」P404(Peter F. Drucker, 1975)

- (*15) 「The Effective Executive」P240(Peter F. Drucker, 1967)

シリーズ「情報経済社会を考える」

JIPDEC 電子情報利活用研究部 調査研究グループ グループリーダー 松下 尚史

青山学院大学法学部卒業後、不動産業界を経て、2018年より現職。経済産業省、内閣府、個人情報保護委員会の受託事業に従事するほか、G空間関係のウェビナーなどにもパネリストとして登壇。その他、アーバンデータチャレンジ実行委員。

実施業務:

・自治体DXや自治体のオープンデータ利活用の推進

・プライバシー保護・個人情報保護に関する調査

・ID管理に関する海外動向調査

・準天頂衛星システムの普及啓発活動 など

本内容は、JIPDECの公式見解を述べたものではなく、筆者自身の調査分析に基づく個人的見解です。