2018.09.26

レポート

BMI研究の最新動向

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

脳情報通信融合研究センター 脳情報通信融合研究室

室長 鈴木 隆文 氏

BMIとは

BMI:Brain-Machine Interfaceとは、脳と外部機器とを直接接続する技術のことで、大きくは運動系BMI(脳から外部へ)と感覚系BMI(外部から脳へ)に分けられる。

感覚系BMIとは、例えばビデオカメラなどで外部の情報(感覚情報)を得てそれを神経信号に符号化し、感覚神経を電気刺激することによって信号を入力するものである。電気信号というと痛いと思われるかもしれないが痛覚神経を刺激すれば痛いが視覚経路の神経を刺激するとそれは光を感じることにつながる。

運動系BMIとは神経信号を計測し、それを解釈してつまり機器制御に利用しようというものであり、本日はこちらを中心に紹介する。

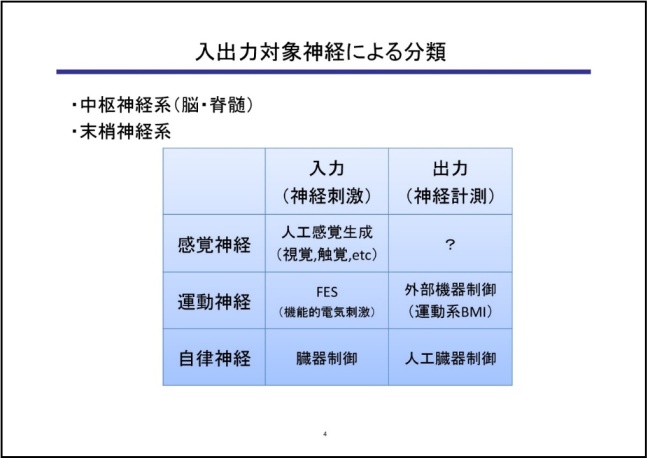

感覚神経に情報を入力すると人工感覚が生じるし、運動神経への情報を取り出して利用すると外部機器制御、例えば義手を動かすといった運動系BMIになるが、それ以外にも例えば運動神経を刺激することによって残存する筋肉を動かしたりもする。自律神経系BMIの研究はまだ盛んではないが例えば人工心臓を自然な心臓と同じように神経で制御することにより良くなるのではないかというものである(図)。

生体の神経系とコンピュータといった外部機器、どちらも非常に大規模な信号/情報処理ができる優れたシステムであるが、これらをつなぐところが脳やコンピュータができることに比べると非常に細い。将来的にはこれらを直結させることで非常に良い応用につながると考えている。しかし目下の目標は何らかの原因で運動機能や感覚機能を失った方に役立つ技術であり、さらにその先には健常な方にも役立つ新しいマン・マシンインタフェースを目指している。

BMI研究の歴史

運動系BMIに関してこの世界で非常に有名な論文は、1999年にChapin氏らがラットで行った研究についてである。ラットがレバーを押すと壁の穴から水を湛えたスプーンが突き出てきて水を飲むことができる仕組みであり、ラットはこの動作を繰り返すことでやがてレバーを押すと水が飲めるということを学習した。ラットの脳には数十本のワイヤーが刺さっており、脳の中の神経信号を記録しておく。こうして大量のデータを取った後、レバーを押している時の神経信号だけからレバー押し動作をしているかどうかが推測できるようになった時、レバーとスプーンの回路を切って、レバーを押すというラットの動作からではなくレバーを押している時に出される神経信号であると推測されたらスプーンが出るようにルールを変更した。すると数匹のラットは数日でレバーを押さなくても神経信号だけでスプーンを出すことができるようになり、これが世界初のBMIと言われている。

この研究の1つのポイントは、ラットも人間も手を動かす際に数百万、数千万レベルの神経活動があるにも関わらず、数十個のニューロンからの情報で外部機器からの操作が可能であることがわかったことである。この実験では約45の神経活動を利用している。翌年には猿でも同様のことができることが報告されており、2006年にはBrown大学のHochberg氏らが人に応用し、4mm四方のベースに1~2mm長さの針電極が100本並んでいる剣山型の電極を四肢麻痺患者の運動野に刺入し脳の中のスパイク型の信号を計測しコンピュータカーソルを動かしたり義手を開閉したりできることが報告されている。

ここで紹介した動物実験、ヒトでの最初の実験は脳内に電極を刺入しスパイク(神経活動電位)を計測するもので、侵襲性つまり生体へのダメージが大きい。100本もの電極を刺入するため何らかの事情で外さなければならなくなった時などに脳を傷つける恐れがある。また、スパイク信号は情報量が多いが針電極などの先が神経細胞から140ミクロン(μm)程度の距離でないととれないとされ、少しでもずれてしまうとスパイク信号が計測できなくなる。また、電極は異物なので脳内のアストロサイト(中枢神経系に存在するグリア細胞の1つ)などで神経電極が覆われてしまい、計測点が140μm以上離されてしまう。そうしたさまざまな要因でスパイクを長期間安定してとることはまだ難しい。そこで、侵襲性が比較的低く、長期安定計測が可能な皮質脳波(ECoG)BMIが注目され、日、米、仏で鎬を削っている。

開発中の臨床BMIシステム

大阪大学国際医工情報センター(MEI)、医療機器メーカーと連携し麻痺患者に役立つ研究開発を進めており、将来的には脊髄損傷、四肢切断、脳卒中患者に広げていきたいと考えているが、最初のターゲットはALS患者である。ALS患者にとって、コミュニケーションや義手操作も重要だが、体の位置、体位を変えられず痺れて痛むため体位変化機器制御も最初のターゲットの1つである。そのためにMEI吉峰・平田グループ、NICT滝沢グループと共同して皮質脳波計測用電極の開発、埋め込める程度の小型信号処理装置の開発、無線通信技術の開発を進めてきた。

従来、臨床用の皮質脳波はどういうケースで計測するかというと、例えば、難治性の痛みがある場合、あるいは薬でてんかんが治らないという場合、発生源を突き止めるため手術前に最大2週間ほど臨床用電極を脳に貼り付けたまま患者さんにベッドで生活してもらい、てんかん等の発作が起きると脳波を解析し発生源を突き止める、こうしたことが臨床用の皮質脳波用神経電極の用途であるが、現在この技術の小型化を進めるとともに、さらに患者さん1人1人の脳形状をMRIでとって、これに合わせて3Dプリンターで型を作って電極を並べ脳のしわの中に入れるための両面型、さらに超多点化するためMEMS技術も用いている。完全埋込型のためエネルギーも体外から非接触で給電できるようなものをこれまでに作っている。これはほぼ完成しており、安全試験をして温度上昇などの問題がないことが確認されていて、来年を目標に臨床研究を行いたいと考えている。

現在阪大では無線システムはまだ開発中であるが有線システムでは物体の把持をリアルタイムに実現、ALS患者が文字を選択するコミュニケーション機器の操作が可能であることが検証されている。従って今、完全埋込型の無線式脳波計があればこれらの操作が可能というところまできている。

次世代BMI基盤技術

さらなる技術開発も世界的に進んでいる。例えば、電極先端部周辺の1本または数本の神経線維の信号計測が可能な金属針電極(タングステン微小針電極)の開発、ミシガン電極として有名なミシガン大学のWise教授を中心に開発されたプローブ電極、シリコンの結晶性を利用し電極を飛躍的に細くした豊橋技術科学大学河野教授らによる豊橋プローブなどがある。また、脳は非常に柔らかい組織なので柔らかい電極を作るため、私と東京大学生産研究所の竹内教授らで共同開発した柔軟電極などの開発もある。

MEMSを使えば非常に細かい電極を作ることが可能だが、小さすぎると脳表面のわずかな領域からしか計測できないことになってしまうので、電極の微細化が課題なのではなく、チャネル数(ここでは簡単にいうと電極の数)やその後のアンプをいくつ用意できるかがボトルネックとなり多チャネル化を阻んでいる。BMIをより良くしていくためには128チャネルでは足りないという事に関して国内外で共通の認識があり、当座の目標として4000チャネルプロジェクトを始めた。4000チャネルから得られるデータの送受信のためUWB方式の送/受信機まで完成しているが、現段階では体内用デバイスとしては大きい2Wという電力を必要とするため、専用LSI化等による省電力化を図っているところである。

神経科学的課題

最後に神経科学的課題を紹介したい。BMIで接続された外部機器も脳にとっては新しい身体のようなものである。1999年のラットの実験に関する論文でも、BMIに接続されることで脳は変わっていくのではないかという推測が示されていた。この時のラットの例でも、手を動かさずにスプーンが出てくる、つまり新しい状況に慣れていく、実際に手を制御していた運動野の一部がスプーン用の領域に少しずつなっていくという言い方もできる。こうしたことはBMIの前から言われていたことで、例えばもう10年以上前、「脳の中の幽霊」という切断事故で幻肢痛や幻肢感覚があるような患者さんで起きていることも新しい状況に適用するような脳の変化だと言われていたし、また初期のBMI研究で有名なKennedy教授からは特殊な電極を脳に埋めてカーソルを動かすとカーソルを動かすのに特化したような部位(カーソル野)が生じるという事も報告されている。

BMIの理想的な形は、健常時あるいは麻痺していなかった頃と同じような感じでBMIによって義手を動かすことなどができれば訓練期間も最小であるし何より自然な動きができるだろう。しかし、運動野の手の領域が脳卒中などで失われているケースもあり、そのままではうまくいかないケースもある。そうした時は使用可能な信号を幅広く利用してそれに合うように脳に変わってもらうことが考えられる。新しい身体に慣れてもらうことで運動野の働きをBMIによって便利な形に変える。例えばロボットハンド用の領域をうまく配置することができれば自在に動かせるのではないかと考えて研究を進めている。

まとめ

最後に、CiNetの大きな売りの1つにfMRIがある。7T-MRIという世界トップクラスのfMRIのほか、3T-MRIも3台目を来週導入予定であり世界最高クラスの設備を誇っている。こうした世界最先端の技術を用いて、被験者が自然動画を見たときに実際に脳で起きている反応をとり多くの情報を得ることでこうした動画を見ている時の脳活動も計測可能であるし、逆に脳活動から何を見ているかという対応関係のモデル化も可能である。すでに被験者が見ている内容を言語化することもできており、こうした技術を使えばアンケートではバイアスがかかってしまうようなCMや製品に対する印象などについても、より正確かつ明確に知ることができる。