2018.09.14

レポート

脳波研究の最新動向

ウェアラブル脳波計の開発とその応用

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

脳情報通信融合研究センター 脳情報工学研究室

室長 成瀬 康 氏

脳波の社会応用

頭蓋骨を開けずに非侵襲で脳波を測ることが可能になったのは約90年前である。この90年の歴史の中でさまざまな神経科学的な知見が積み重ねられており、そうした知見をうまく利用することでさまざまな応用が可能ではないかというのが私の研究のコンセプトである。例えば現在の脳波の利用シーンというと、病院におけるてんかんなどの脳疾患の診断等が一般的だと思うが、リハビリテーションにおいて観察している脳活動の定量化、認知症の兆候を見るといった自宅でのヘルスケア、さらには教育やマーケティングへの応用が可能ではないかと考えている。こうした応用研究におけるコンセプトは、キーボードやマウスといったヒューマンインタフェースと、神経科学をうまく融合させることである。ヒューマンインタフェースも進化しているが、その最大の問題点は自身が入力することを意識した情報しか入力できない。それに対し脳波を活用し脳科学、神経科学の情報をうまく使えば無意識といった言語化困難な情報を入れることができるのではないかと考えている。

脳波の社会応用上の課題

現在脳波の社会応用があまり進んでいないのは主に、①脳波は簡単には測れない、②測っても謎の波形しか測れないのでよくわからない、③ちょっと怪しいといった問題があるからであろう。従って①簡単に測れて、②過去の知見をうまく使い謎の波形からより意味を取り出せる解析法を考案しビジュアライズ(可視化)し、③論文、学会で公表するなど学術的に正しいというエビデンスを持つことが社会応用上重要であろう。

通常病院等で使われる脳波計というのは、頭皮と電極の間に発生する接触インピーダンス(抵抗)を下げる、つまり脳波に混入するノイズを下げるために導電性のジェル(導電性ゲル)を頭に塗って使用する。

脳波というのは電位変化であり、脳神経が頭の中で作り出した電気的活動を電位という形で頭皮上で計測するのだが、頭蓋骨の中で脳神経細胞が作り出したものが頭皮を通って出てくるためマイクロボルトの非常に微弱なシグナルである。計測する上でS/N比(信号(Signal)と雑音(Noise)の比)が重要なためシグナルが小さければノイズをいかに下げるかが非常に重要になってくる。つまり接触インピーダンスを下げることがノイズを下げる上で一番効率的である。

病気の診断・治療のためのジェル塗布であれば社会的に許容されやすいが、約20年前に流行したマウスコントロールのような利用法のために頭をジェルでベタベタにして、その後いちいち頭を洗わなければならないなら普通に手を動かしてマウスを操作した方がよっぽど楽で、脳波を広く社会応用するためには簡単に測れる、つまりジェルなしで測れる脳波計が必要である。

最近の脳波計は進化しており、入力インピーダンスが非常に高い、つまり接触インピーダンスが多少高くてもノイズが下がる、アクティブ電極と呼ばれるものが出てきている。アクティブ電極は電極にアンプ(増幅器)が入っており入力直後に信号がアンプリファイされるためノイズ耐性が非常に高く、ジェルなしでも計測が可能になってきており、かつての入力インピーダンスは100MΩくらいであったが最近のアクティブ電極は世界平均でGΩ以上、さらに我々は300GΩというかなり高い電極を使っている。

しかしジェル問題を解決しても、頭髪が多ければ接触インピーダンスが高いという問題もある。また、視覚野であれば後頭部、聴覚や運動系は頭頂部から脳波が強く出ることはすでに知られており、人々の千差万別な頭の形状にフィットするヘッドギアの開発も続けられている。さらに目は帯電しているためまばたきをするとノイズが発生するという課題があり、最近出回っている額につけるタイプの脳波計もまばたきの影響を受けやすいというデメリットがある。脳波計測は日々ノイズとの闘いであり、ハードウェア、ソフトウェアの両面から解決策にアプローチしている。

アプリケーション

従来と比べて装着が簡単で性能の良いデバイスが出てきたところで今後どのようなアプリケーションを作っていくか。まず、脳活動をモニタリングして病気の兆候を調べるヘルスケアへの応用が考えられるだろう。認知症に関する脳波の研究は結構多く、自覚症状がないようなレベルでも脳波が変化してきているという知見もあるため、健康診断等で年1回程度脳波を計測し兆候が見られたら専門医療機関を受診するという仕組みも可能であろう。

また、運転中にてんかんの発作で意識を失い事故を起こしたというニュースも時折目にする。子供のてんかん発作は突然体がくるっと動いて意識を失ってぱたんと倒れるという動的な発作が多いのに対し、高齢者の場合は子供のような動的なものでなく突然ぼーっとするなど認知症に近い症状を起こすことがあり、認知症を疑って病院を受診したり、認知症薬を飲むが治らないということもある。脳波を計測することで適切な専門医療機関の受診が早期に可能になるというメリットがある。

Brain-to-Human Interface

最初に述べた通り、脳の情報を伝えることは、無意識の情報を伝えるのが困難な状況下でそれを視覚化し、人に伝えるだけではなく自分に伝えることにもメリットがある。

我々が研究しているBrain-to-Human Interfaceは、①脳波を利用したマーケティング法、②脳波を利用した外国語学習法、③脳波による英語力評価法、④脳波を利用した脳使用量の定量化、⑤エラー認識システム、⑥脳波によるゲーム評価法などがある。

①脳波を利用したマーケティング法

新製品投入に際してモニターに対する事前のアンケート調査では購買意欲が高かった製品が実際にはあまり売れず、逆に意欲が低かった製品が売れたということも少なくない。

そこで我々は印象に関する実験として有名女性芸能人8名(プライムと呼ぶ)、それらの女性を表現し得るだろうと思われる形容詞(ターゲットと呼ぶ)5つ「女らしい」「さわやかな」「クールな」「おもしろい」「わがままな」をピックアップし、各女性芸能人の名前を、次に形容詞を表示するという実験を行った。

女性タレントA、Bそれぞれが「女らしい」と表示された際の波形を比較すると、女性タレントAが「女らしい」と表示された0.4秒後には出ているが女性タレントBについては出ていない波形がある。これはN400と言われる、プライムとターゲットに意味的な距離がある時に出る関西人の間で「なんでやねん反応」と言う人もいる脳波である。

この実験でアンケート評価(主観評価)と脳波評価を比較したところ、「女らしい」についての主観評価と脳波評価の結果は類似していたが、「面白いかどうか」を聞いた時には、お笑い芸人やバラエティタレントに対する「面白い」という評価は低く、むしろ某女優さんに対し「面白い」と評価していた。それでは脳波は何を表しているのか。ここからは我々の考察であるが、この実験では各プライムに対する好感度も聞いており、脳波評価と好感度に強い相関があることがわかった。「面白い」という言葉には多義性があり、狭義にはお笑い的に、広義には人間的に「面白い」ということになり、アンケートでは狭義に、脳波では広義に解釈した結果が出ていると考えた。つまり、主観では得られない情報を脳波から得られる可能性があるので、アンケートとともにうまく脳波の実験をすることで情報量を増やすことができるのではないか。

②脳波を利用した外国語学習法

日本人の多くが”l”と”r”の聞き分けが苦手というのは有名な話であるが、日本人でも実は脳は違いがわかっているという研究結果がある。“right”, “right”と連続して聞かせる中にたまに”light”が混ざると脳が違う反応をする。この反応は「ミスマッチ陰性電位(MMN:mismatch negativity)」と呼ばれる脳波であり、「ピ、ピ、ピ、プ、ピ、ピ、ピ、プ」という頻繁に出る「ピ」(標準刺激)に低頻度刺激が入ってくると「なんじゃこれ」という感じで出てくるものである。このMMNは音に注意していなくても出るということに加えて、「区別が聞き分けられない時にはMMNの振幅は小さいが、聞き分けられるようになると振幅が大きくなる」という面白い特徴があることが知られている。そこでこれまではMMNの大きさを見ることでlとrの違いが分かっているのか評価することを目的とした研究がされてきたが、我々は発想を転換し、MMNを大きくすれば音が聞こえるようになるのではないかと考えた。

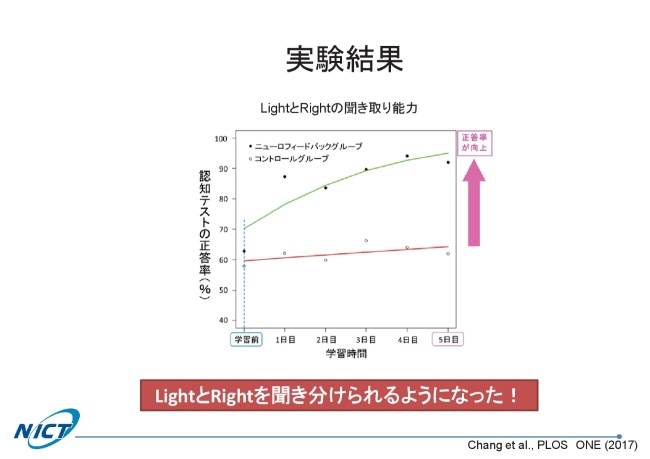

つまり、音を聞き分ける際に特定の脳波が強まることに注目し、この脳波が強くなるほどモニターに緑色の円が大きく表示されるシステムを開発した。そして、脳波を測定しながらlが含まれた単語とrが含まれた単語をランダムに聞かせながら、緑色の円を大きくするよう被検者に指示した。どうやって円を大きくするかというと、自転車の乗り方を口で説明するようなもので、一言で言うと「気合いで大きくして下さい」としか言いようがない。被検者も自身で大きくする方法を模索しつつ1日1時間、5日間にわたって繰り返したところ、発音を聞き分けるテストの正解率が約6割から約9割に上がった。円を大きくしようと試行錯誤することで無意識に音を聞き分ける脳の活動が強化されたとみられる。

この実験では、自身の脳波を反映しておらず、どれだけ緑の円を大きくしようと意識しても反映されない別の被検者のグループ”control group”での実験もおこなった。その結果、ニューロフィードバックグループの正答率が圧倒的に高く、ただ1日1時間、5日間にわたって繰り返し聞いただけでは駄目で、聞ける状態に脳を持っていくことが重要であろうと考えられる(図)。

最後に、私はさまざまな解析方法や脳波パターンに注目して解析方法を作り、それらを融合させることでいろんな応用可能性の実現を目指している。最近は日常の脳活動に関する多くのデータをとるため、飲食、運転、文字入力、コミュニケーションに関連する脳活動などさまざまなものをとろうとしている。こうしたことが実現すると、人工知能の機械学習のように、その時々の生活のラベル付けが適切に行われているデータをきちんととることができ、さまざまな解析をすることで、これまでとれなかった脳波の特徴量のようなものもとれるのではないかと考えている。