2015.11.11

レポート

生体データを用いた未来のコミュニケーション開発(2015年11月11日 第51回JIPDECセミナー)

生体データを用いた未来のコミュニケーション開発

株式会社電通サイエンスジャム 代表取締役 神谷 俊隆 氏

コミュニケーション行動、手段の進化

90年代のインターネット普及以前、主要なコミュニケーション手法は会話、通話といった言語的なものだったが、Twitter、Facebookなどの登場により短かく、さらにInstagramなど写真や音楽といった非言語的なものも登場している。今後は、音楽や写真のアップロードといった能動的な行為でなく、センシング等技術の発達により、汗、心拍、目の動きといった生体データなどから無意識にコミュニケーションが図れるようになるだろう。実際にPepperは人間の表情を読み取ってコミュニケーションをとることが可能だ。

脳波の活用

従来、人の考えを知るにはアンケートやグループインタビューといった手段が一般的であったが、これらはバイアスがかかる危険性がある。例えば、グループインタビューで高校生に小遣いを尋ねた際に、最初の回答者が3万円と答えた後、回答者全員が3万円前後の金額を答えた事例があった。脳波、瞳孔、心拍、表情、声音といった生体信号であればこうしたバイアスがかからず本音を引き出すことができる。

生体データの中でも脳波はリアルタイムで感情を推測しやすい。fMRIや多極型EEGといった従来の脳波計は高価、大掛かりであったが、2010年にNeuroSky社が開発した簡易型脳波計が登場し、我々は2013年に内蔵されているチップを交換し、開発当初より多くの感性が把握できるようになった。2010年に着手し2011年春に発表したnecomimiは装着者が集中すると耳が立ち、リラックスすると耳が寝るというだけのものだったが、非言語的コミュニケーションの走りであり、Siriや惑星探査システムとともに2011年の世界の発明ベスト50にも選ばれた。

感性把握技術を活用したプロダクト事例

当社は慶應義塾大学満倉准教授の17年間の知見のもと、脳波データによる感性把握を行っている。当社の製品である感性アナライザは脳波から取った①集中度、②興味、関心度、③眠気度、④ストレス度、⑤好意度の5つの感性を抽出し表示するもので、2年前から企業のR&D部門に提供している。これまでのプロジェクトをいくつか紹介すると、脳波からの感性データをGPS情報と掛け合わせたものがneuro tagging mapである。散歩中に感じたストレスやリラックスといった感情を地図上にマッピングしていき、データがたまるほど感性情報のついた地図ができる。

脳波計を用いた「場の雰囲気の可視化」にも取り組んだ。クラブで来場者13人に脳波計を装着、彼らが退屈するとカウントダウンが始まり、0になるとDJが強制的に交代させられる。従来曖昧だった「場の昂揚感」が脳波計の活用により正確に分かるようになった。

2年前のSouth by Southwest(SXSW)という音楽イベントでは脳波計装着者の気分にあった曲を選曲するアプリのデモを行った。「キモチを記録するカメラ」というコンセプトのneurocamは「気になる」という脳波をキャッチしてシーンを自動録画するウェアラブルカメラ。無意識下の興味関心を取得するため正直な感性が反映され、商品開発などへの利用が見込まれる。

感性の数値化で広がるビジネス

生体信号のビジネスへの活用は今のところ、熱を想起させる画像などに惑わされず冷たいものをイメージし続けられた人ほどビールをたくさん注いでもらえたり(ビール会社)、制限時間15分以内にビジネスクラスのシートで最も早く寝た人に世界中どこへでも行ける航空券をプレゼントする(航空会社)といった企業のキャンペーン活動などに使われるのがほとんどだが、アメリカでは2013年、オバマ大統領が率先して脳の構造を解明する「ブレイン・イニシアチブ」という今後10年間で約2,000億円を投資するプロジェクトを立ち上げており、ヨーロッパでも2013年に同様、同程度のプロジェクトが立ち上がっている。企業でいうと、自動車メーカーが本分野で進んでいる。

感性把握技術のリサーチへの応用

カゴメが新商品の野菜ジュース発売に際して作成した動画の視聴効果を感性アナライザを用いて調査した結果、8割の人にストレス軽減効果が見られた。ユニクロオーストラリアでは脳波計装着者の気分に適したTシャツを600着の中からリコメンドする「Umood」というサービスを試験的に実施している。このように、新商品発売にあたり効用や嗜好を脳波で検証する動きも徐々に出てきている。

日本人は本音と建て前を使い分けるため、バイアスがかからない感性データの利用は調査手法として有効である。正直な感情をリアルタイムに読み取り、言葉にしづらいものを可視化でき、エスノグラフィ調査と組み合わせることで、ちょっとした生活上のストレスなども発見できる。例えばある外食チェーン企業は、新商品をモニターに試食してもらう際に脳波データを取得することによって、「チーズスフレの見た目や味は良いがトッピングされているフルーツが大きすぎて食べる際にストレスに感じた」といった細やかなデータまで商品の開発や改善に結びついている。

今後の展開について

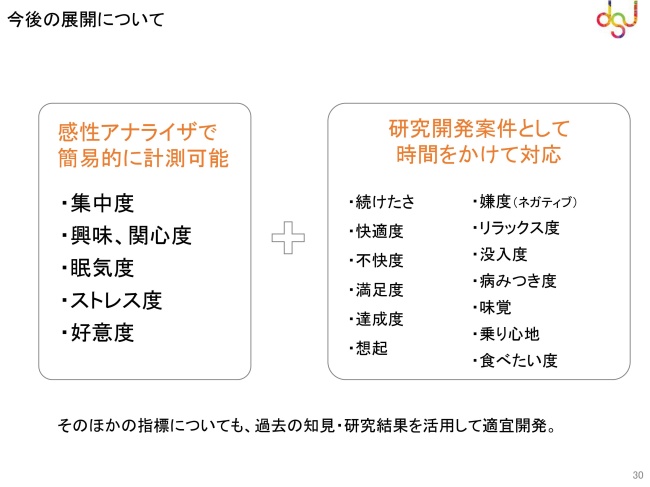

現在の生体信号の活用範囲はエンターテインメント、話題づくり、リサーチ中心だが、これまでの研究成果によって①続けたさ、②快適度といった13の指標も取れるようになってきており、その他の指標についても適宜開発していく(図2)。さらに脳波以外の生体信号からの取得も試みており、数年後には多くの企業から感性把握に関連した技術が生まれるであろう。

我々はさらに、介護分野での感性データの活用を喫緊の課題にしている。例えばALS患者の脳は正常に活動しているが話すことを含めて運動はできない。生体信号の活用は患者の感情を家族や介護者に伝える有効な手段である。なるべく早く介護の現場で利用可能なよう取り組んでいる。